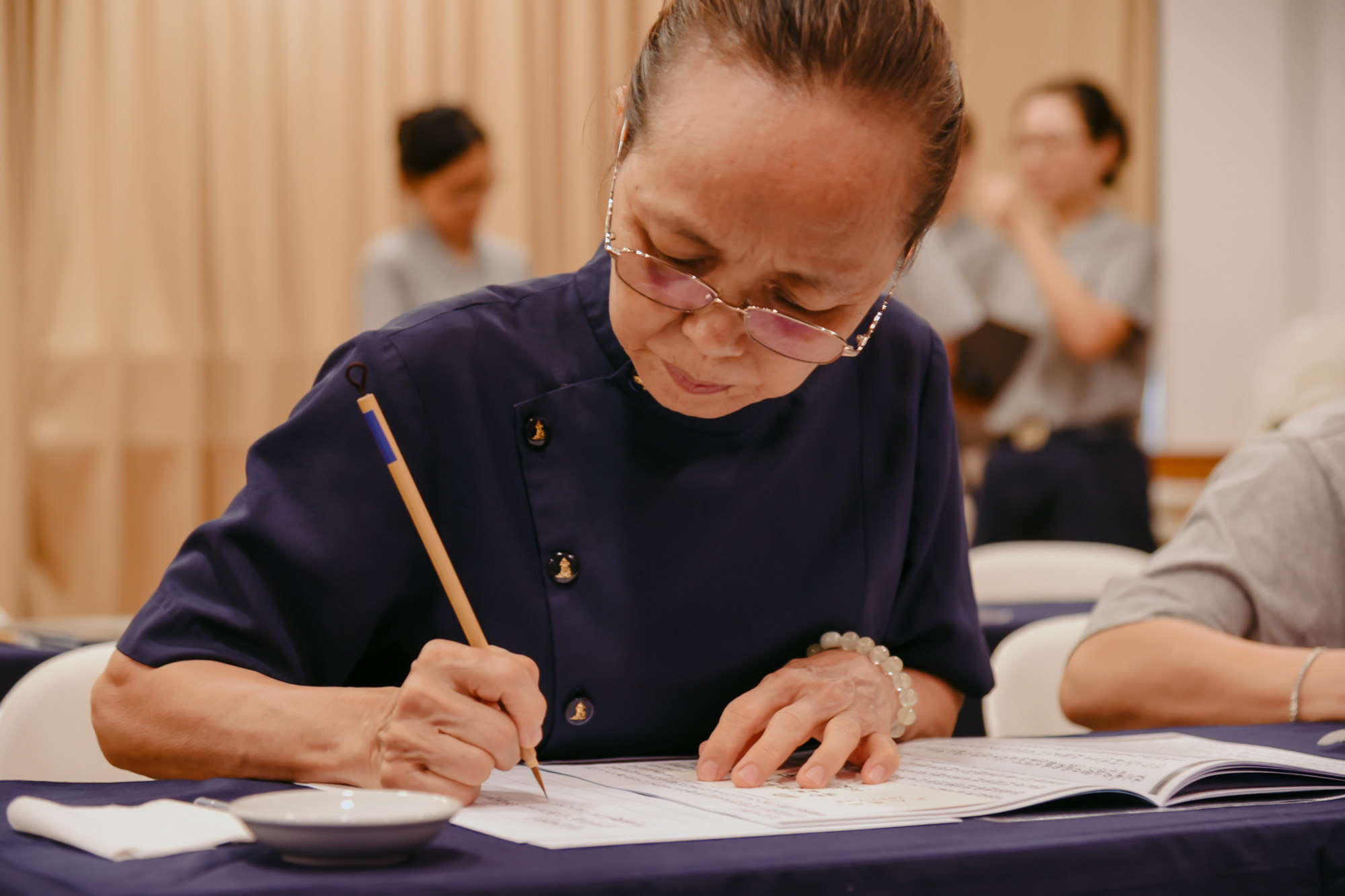

古稀之年的林淑婷,加入慈济三十多年,一路走来从不退转。摄/ 曾美珍

回忆与慈济的缘分,即使时隔多年,林淑婷心中依然充满喜悦。1992年的某一天,跟随先生移居新加坡的她,在返回台湾探亲时,无意间在朋友家读到一本书,书名为《天眼、慧眼、法眼》。书中其中一篇文章介绍,慈济从三十位家庭主妇,日投五毛钱的“竹筒岁月”的故事,以及证严上人蓋医院的事迹。

“或许契机对了,故事让我很感动,当下默默许下向善助人的心愿。”林淑婷说做就做,从那天起,她学习慈济人,一天存几块钱,也呼吁身边的亲戚好友日发善念,存钱助人,一起帮忙师父(证严上人)蓋医院。

因缘不可思议,几天后她从台湾回到新加坡,在一个法会上,巧遇一名销售佛曲卡帶的女孩。女孩向她提起,台湾有位很慈悲的师父要蓋医院的事。

林淑婷与女孩细聊之下,才惊觉“原来新加坡也有慈济!”随后她向女孩索取慈济负责人的电话号码,并马上联络对方。当天,林淑婷从家里出发,辗转了几趟车才找到负责人刘静莲位于纽顿路的家。

当时,天色已经昏暗,在微暗的街灯下,慈济就如明灯出现在眼前,“我是自己上门找慈济的,也找到我人生的方向!”

把不可能变可能

缘深不怕缘来迟。林淑婷接触慈济的第三天就积极参加活动,包括到老人院做关怀、慈善访视、发放日等。

1992年底,新加坡慈济跟随台湾慈济的脚步,开始筹备慈济快乐儿童精进班(现在转型为亲子班)。个性腼腆的她,原本想在厨房帮忙,却因课务组的人力不足,而被推举承担带动班级的重责。

林淑婷说:“慈济把不可能变可能,我这个家庭主妇就这样走上台了!”看似文静内向的林淑婷,在带领手语团康却非常活泼。她那温柔亲切的态度深受孩子喜爱,孩子们都亲昵地称她为“淑婷妈” 。

早期的慈济没有会所,借用宝光佛堂举办每月一次的快乐儿童精进班。图中前二人即是在带动手语团康的林淑婷。图片提供/ 林淑婷

1998年,慈济首次举办静思语教学成果与心得分享营队,当时多位台湾教联会老师前来新加坡,在本地学校内举办静思语教学工作坊。

“这是史无前例的一次对外大活动。因为我负责儿童班,因此被指派为总协调,我也傻傻地接下工作。”林淑婷自忖不是擅长规划的人,只能硬着头皮做,比别人多做一点,多认真一些。“当年人力少,有什么就做什么。那一段时间经常忙到三更半夜,隔天一早又要集合,也不喊累。”

“活动结束后,来自四方的回馈很多,我觉得自己做的不好,感觉很懊恼,一直向大家道歉……”她强调,菩萨道上总会遇到障碍,有时难免觉得很挫折,却从未有过放弃的念头。“想到瘦弱的上人肩负重责,总是有一股气撑住我,只希望下一次做的更好!”

2004年新加坡静思堂的动土仪式,林淑婷(后排右二)也是见证人之一。图片提供/ 林淑婷

林淑婷一直深耕于慈济,因此1993年9月20日,慈济新加坡分会正式注册成立,林淑婷也是注册的见证人之一。随后,慈济逐步在本地推展四大志业,“当时人少、善款少,也没有场地,但是我们心中都挂念上人,再困难也不怕,只要是慈济事,我就一定到!”

回想起当年的“勇猛心”,林淑婷说,感恩在慈济有许多学习的机会,让她一个平凡的“欧巴桑(日语:妇人)”能接触人生百态。从慈善、教育、人文,甚至到海外义诊,这些经历不仅开拓她的视野,也让她感受到生命价值,从而找到生活的重心与信心。

能舍一切诸难舍

林淑婷人生中曾遇到一次生命危险。在她46岁时,因为子宫出血不止,医生当机立断要她即刻入院手术。手术后,林淑婷在和护士聊天时得知她共输了六袋血。“我竟然用了别人六包血,有机会要还!”这样的念头在林淑婷心里萌起。

2003年慈济首次与红十字会合作在牛车水举办捐血活动。当时林淑婷也是工作人员之一,她想起了“还血”的心愿,于是在也加入捐血者的队伍。虽然长年有血红素过低的问题,但林淑婷仍旧抱着尝试的心态,“我就搏一搏,没想到我过关了!”林淑婷像中了头奖般,欢天喜地捐了人生的第一袋血。

林淑婷抱着还愿的心念,成功捐出人生中的第一袋血。图片提供/ 林淑婷

有了成功的经验,林淑婷开始规划她的“捐血人生”。尽管当时的她已经54岁了,但还是希望每三个月捐一次血,这样在65岁捐血年限前,还可以捐五十次。

为了通过每次捐血的健康要求,每逢捐血日之前,林淑婷就特别照顾身体健康、注意饮食,“不要伤风感冒,也吃一点铁剂增加血红素,最重要就是不能随便出国,以免错过或延迟捐血的机会。”

65岁时,林淑婷虽然无法如愿圆满五十次,却也捐血34次,了却心中的愿。林淑婷感恩慈济让她有机会学做人间菩萨,也期许能够带动更多人成为拔苦与乐的好人。正如《无量义经·德行品》所述:“能舍一切诸难舍,财宝妻子及国城,于法内外无所吝,头目髓脑悉施人。”

谦卑有礼好人缘

2005年慈济志工体系开始落实“四合一”架构,林淑婷自荐承担协力组长。至今,她仅因加入静思小筑担任职工而中断两年,其余时间都坚守在协力组长的岗位上。

“我不会电脑,不擅长科技,唯一能做的就是打电话。”以前的通讯不如现在便利,每次收到互爱组长的讯息,林淑婷需要打电话或传讯息给个别组员。她说,找到人就很开心,找不到人就很沮丧,有时候会被回绝,但是也不敢气馁。“做慈济是我甘愿的,被拒绝或给脸色也是我甘愿,没有什么好生气。”

林淑婷表示,她很喜欢做协力组长,了解组员的状况,用同理心来陪伴,让组员安心、放心地做慈济事。她利用电话传递诚意,把握每一个活动接触的人群,再邀约他们参加读书会、社区推广课程或儿童班等慈济活动,二十多年来接引数十位会众成为慈济志工,其中多位已受证慈济委员、慈诚。

1999年林淑婷受证为慈济委员,法号慈献。图片提供/ 林淑婷

与林淑婷相识二十多年的志工杨淑元回忆,刚参加慈济时懵懵懂懂,每次活动后,林淑婷都会来电表示问候,心中倍感温暖。“这份诚与情,真心诚恳的态度,让我们看到她就欢喜,也激励我继续做慈济。”成佛前先结好人缘,林淑婷的谦卑与亲和力,是大家心中的人品典范。

林淑婷(右一)在2016年岁末祝福的舞台上,分享做慈济的心路历程。摄/ 王绥喜

年逾古稀 道心坚定

近三年来,林淑婷因要照顾智力退化的先生,出门做慈济的时间有限,但是精神依然没有懈怠。每天清晨的“晨钟起.薰法香”是她精神食粮的来源。此外,电话关怀年老志工、参加慈济线上课程、听听慈济广播节目,同时利用白天到慈济大爱幼教中心、慈济永续生活馆,排班当志工,日子一样充实精彩。

回首33年过去了,林淑婷坦言,日子过得很快,早年慈济草创期人力单薄,现在已经枝叶茂盛,年轻人辈出。有时候也想偷懒,可是一躺下去就想到上人说:“来不及,所以一定要做。”

林淑婷(前排右四)早年返台寻根,与证严上人合影。图片提供/ 林淑婷

林淑婷谦卑地说,自己不会做大事,只会做些鸡毛蒜皮小事,大事就让别人做,自己唯一的法门就是会“跟”,跟着上人做就对了。年逾古稀,林淑婷道心越发坚定,“要紧紧跟着上人走,即使到生命最后一刻,也要快去快回,行走慈济菩萨道,来生来世都不要迷失方向。”